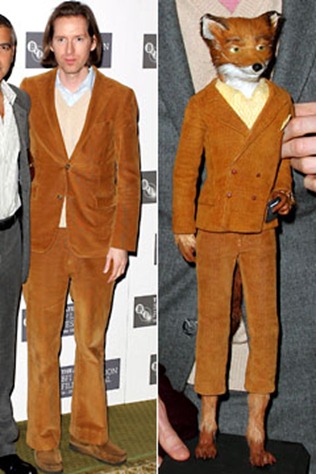

Se ve que a Wes Anderson le gusta trasladar su peculiar estilo de vestir a los personajes de sus películas… aunque sean animales:

Se ve que a Wes Anderson le gusta trasladar su peculiar estilo de vestir a los personajes de sus películas… aunque sean animales:

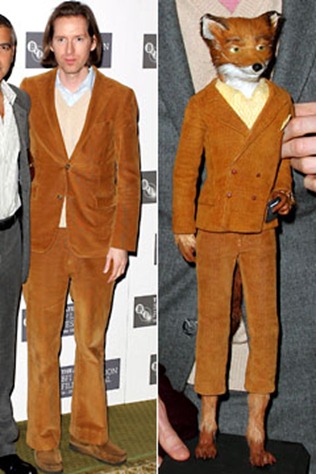

A Gaspar Noé eso de provocar le gusta más que a un tonto un lápiz. Algunas secuencias de sus filmes son ya de obligada referencia en conversaciones acerca de pelis “fuertes”, como lo son trabajos de gente como Michael Haneke o Kim Ki-duk. A diferencia de éstos, Noé tira bastante del “provocar por provocar”, pues detrás de esos extremos arrebatos visuales de sexo y violencia hay poca chicha en general. El director es ante todo un esteta, un esteta de la degradación. En este sentido “Enter the Void” explota las virtudes del realizador como nunca antes habíamos visto, minimizando de paso su defectos. Porque el film que nos ocupa es antes que nada una potentísima experiencia sensorial.

Tomando como guía el libro tibetano de los muertos (“Bardo Thodol”) Noé nos sumerge en el estado de “tránsito” experimentado por Oscar, un joven occidental que se gana la vida en Tokyo trapicheando con drogas y es abatido por la policía mientras se encuentra acorralado en un lavabo. Oscar permanece en el mundo de los vivos como fantasma, flotando entre calles y edificios, atravesando las paredes, observando los destinos de aquellos que deja atrás, rememorando momentos claves de su recién finalizada vida y decidiendo si quiere renacer en la Tierra o ascender a otras dimensiones/estados de consciencia.

Todo esto que cuento puede sonar a “cliché alucinatorio”, pero su puesta en imágenes va más allá de cualquier cosa del mismo palo que hayamos visto anteriormente. El film es un auténtico prodigio técnico que demuestra que los avances tecnológicos en el campo de la cinematografía pueden tener un uso mucho más creativo del que se les viene dando. La música, los efectos especiales lisérgicos, la ambientación lumínica, el (presupongo) complicadísimo modo de “mover” la cámara en modo “espíritu-visión” , con largos planos secuencia dónde ésta levanta vuelo atravesando techos, paredes y bloques de edificios enteros o se interna en fuentes de luz para saltar a otro entorno espacio temporal… Todo contribuye a proporcionar al espectador una experiencia audiovisual única.

A nivel de guión la cosa es más discretita. Una mínima historia de amor fraternal, con muchas drogas, sexo y miserias de por medio… Pero el buen hacer de los actores combinada con la apabullante puesta en escena consiguen que nos la comamos con patatas sin problema. Una demostración palpable de que, al contrario de lo que muchos piensan, en cine el guión no es lo más importante, sino que cuenta mucho más la forma de ponerlo en imágenes. Se habla muy gratuitamente sobre que tal o cual película es “cine puro” y al verlas uno no puede dejar de pensar que es mentira, pues tanto la historia que cuentan como la manera de contarla podría trasladarse fácilmente a otro medio de expresión. Esto no ocurre con “Enter the Void”. Cine puro de verdad.

Tráiler:

Gaspar Noé siempre ha cuidado muchísimo los aspectos “tipográficos” de sus films, pero “Enter the Void” se lleva la palma. Vean la alucinante secuencia de créditos iniciales. El resto de la película no le va a la zaga en cuanto a saturación lisérgico-sensorial. Ya les contaré…

[media id=43 width=448]

En los últimos meses, la tardía secuela de “Tron” ha levantado tanto (o más) revuelo en en la esfera musical como en la cinematográfica. La razón: El ya bastante prolongado silencio de Daft Punk en cuanto a nuevo material de estudio se vería finalizado con la salida del film, al que se encargarían de poner banda sonora. Pues bien, a dos semanas del estreno en cines de “Tron Legacy”, ya está disponible la esperadísima soundtrack. El resultado: altamente decepcionante.

Decepcionante porque, para esto no era necesario contratar a Daft Punk. Se trata de un trabajo orquestal al 80%, ocasionalmente “infectado” por elementos electrónicos, pero no lo suficientemente como para sospechar siquiera que el dúo francés estuviese a los mandos de la producción. Es más, incluso el score es fallido como obra sinfónica, pues abusa demasiado de ciertos leitmotivs y de pasajes de esos que parecen diseñados para poner en el tráiler. Para esto, mejor dejar todo en manos de Hans Zimmer, más habituado a estos menesteres, y que este mismo año compuso con más o menos los mismos recursos estilísticos la excelente banda sonora de “Inception”.

En fin, les dejo la playlist completa, sacada de Soundcloud, para que juzguen ustedes mismos. Les aviso que para escuchar algo un poco daftpunkiano vayan directos a los temas 12 y 13, que por otra parte, tampoco son nada del otro mundo.

Daft Punk – Tron: Legacy (OST) & Bonus Tracks by seeksicksound

Las mejores películas de terror son aquellas que constituyen una metáfora del devenir social de la época en la que fueron rodadas. Hoy por hoy, si tenemos que enumerar las obsesiones más profundamente enquistadas en el inconsciente colectivo, no podría faltar una: La hipoteca. Por ello, ya tardaba la aparición de un buen psychokiller (de ficción claro) cuyo comportamiento sirva de reflejo desquiciado al de esa gente loca por ponerse la soga al cuello durante 30 años (o más). Pues bien, ya ha aparecido alguien que da el perfil: la muy alienada protagonista de “Dream Home”, producción hongkonesa dirigida por Ho-Cheung Pang.

Pocas localizaciones podemos encontrar para ambientar esta pesadilla inmobiliaria mejores que Hong Kong , donde, en los últimos años, la especulación urbanística descontrolada ha modificado severamente el paisaje y el precio del metro cuadrado se cotiza a precios desorbitados. La teleoperadora bancaria interpretada por Josie Ho no concibe la vida sin tener en propiedad un apartamento con vistas al mar cuyo precio sobrepasa en mucho sus posibilidades económicas. Cuando, tras mil y un sacrificios pecuniarios, se da cuenta que nunca lo conseguirá, la chica se “rompe” y fabrica un psicótico plan b para alcanzar su objetivo.

Así, la película se desarrolla en dos narraciones paralelas, en una se muestra a cuasi tiempo real la masacre llevada a cabo por la protagonista en el edificio de sus sueños para forzar una bajada de precio de las viviendas afectadas por su deriva homicida. En la segunda línea, se cuenta la historia de la chica desde su niñez hasta la actualidad, contextualizando su estado de alienación.

[media id=41 width=448 height=210]

De esta forma, en el film se desarrollan también dos aproximaciones temáticas y estilísticas diferentes. La parte psycho es puro gore deluxe, con escenas bellamente filmadas pero ultraviolentas y desagradables, aderezadas eso si, con esos toques de sexo y humor típicos del género, que aligeran un poco la carnicería. En los segmentos de flashback nos encontramos con una suerte de “cine social” en el que somos testigos de como las mafias del ladrillo condicionan la vida de la protagonista: Desde pequeña vive un una zona vieja codiciada por los constructores, donde los vecinos que no quieren vender sus pisos viven asediados por el gobierno, las constructoras y las triadas. Tal y como nos lo ponen en los primeros minutos, parece que la masacre constituye una suerte de venganza desquiciada por toda una vida de calamidades. Poco a poco nos damos cuenta de que la tía está matando para obtener un producto ofertado por aquellos que le destrozaron la vida. Tan desalentador como la mismísima realidad hipercapitalista.

2009 ha supuesto para Werner Herzog el regreso con honores al cine no-documental. Tras más de dos décadas de cuasi-sequía en cuanto a largos de ficción, el año pasado ha entregado dos obras magníficas, ambas rodadas en EEUU con el mismo equipo técnico. De la primera, el pseudo-remake de “Teniente Corrupto”, ya comenté algo aquí, pero hace poco he podido ver (como no, por “vías alternativas”) su siguiente trabajo, la no menos impactante “My Son, My Son, What Have Ye Done” a la que dedico estas líneas.

Tomando como base un terrible hecho real, Herzog nos propone un delirante viaje al fondo de la mente. La crónica de la deriva psicológica de Brad McCullum es narrada a través de flashbacks que ilustran los testimonios de los amigos del protagonista, mientras éste es asediado por la policía en su propia casa, donde se refugia con dos supuestos rehenes. Una casa situada en una de esas mega-urbanizaciones americanas levantadas en el medio de la nada. Localización magistralmente aprovechada por el director alemán para reforzar el sentimiento de alienación que no nos abandona en todo el metraje.

Otra recurso realmente bien utilizado en el film es la alusión a esos breves estados de “fuga de la realidad” que todos sufrimos alguna vez: la sensación de tiempo congelado, de extrañeza hacia lo cotidiano, o de ensimismamiento hacia algo de gran belleza que se nos presenta ante los ojos…ese tipo de estado mental es en el que se encuentra atrapado el protagonista. Interpretando a Brad, Michael Shannon demuestra su tremenda habilidad a la hora de ponerse en la piel de personajes desequilibrados, una faceta que sigue explotando en la serie “Boardwalk Empire”, donde debería aparecer mucho más.

[media id=39 width=448 height=262 ]

Toda una prueba fílmica de que Herzog no ha perdido el toque a la hora de sacar a relucir ciertos aspectos de la naturaleza humana que nos empeñamos en negar. Pese a vivir en la supuesta “era de la razón”, no podemos escapar al absurdo de una realidad que nos sobrepasa.

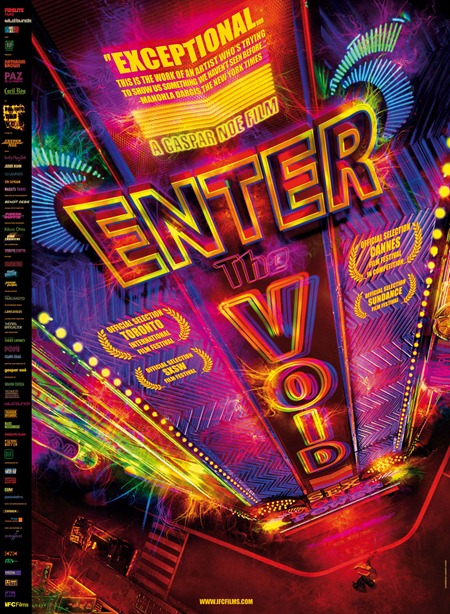

Mientras veía “El Americano”, me vino a la cabeza otra película ya reseñada aquí hace unos meses con la que comparte no pocas cualidades: “Los Límites del Control” de Jim Jarmusch.

Ambas son crípticas respecto a sus protagonistas (asesinos los dos), parcas en diálogos, su producción tuvo lugar en países “ajenos” a sus directores y precisamente la fuerza estética de las localizaciones (y la forma de captarlas, claro) constituye su mejor baza. En este su 2º largo, Anton Corbijn saca de nuevo sus experiencia como fotógrafo para entregar un film bellísimo desde el primer al último fotograma, demostrando una vez más que unas buenas localizaciones (en una zona rural del sur de de Italia en este caso) lucen mejor que tropecientos millones gastados en sets gigantescos, atrezzo y retoque digital.

Siguiendo la comparación con “Los Límites del Control”, es a través del personaje protagonista como podemos concebir al film de Corbijn como el reverso oscuro del de Jarmusch. En este caso, el asesino profesional interpretado por George Clooney no constituye ninguna pieza metafórica positiva en un discurso abstracto sobre el antagonismo imaginación/represión, como hacía el de Isaach De Bankolé. El de Clooney es un asesino más apegado a la realidad: implacable y cruel, que intenta huir de su pasado, pero no en el sentido redentor (en principio), sino en el de la pura supervivencia. Así, el personaje se convierte en el eje del film y su visión la que se transmite al espectador: soledad, desarraigo y (fundada) paranoia.

En este contexto argumental, habría que destacar el trabajo de Clooney. No solo carga con el peso del film apareciendo en el 90% del metraje, sino que gran parte de esas escenas las resuelve en solitario, aportando además un componente de fisicidad que define enormemente al personaje.

Como nota negativa, pondría la tendencia al cliché a la hora de representar Italia y los italianos: vespas por las calles empedradas, canción ligera sonando en los bares y mujeres bellísimas por todas partes… aunque esto último, desde mi punto de vista, es totalmente perdonable.

En resumen, otro film-sorpresa, del que no me esperaba nada más que un vehículo para el lucimiento de su protagonista, y resulto en un producto filo-outsider, más cercano a la tendencia minimalista que tanto me gusta que a lo que podríamos denominar como “cine de actor”.

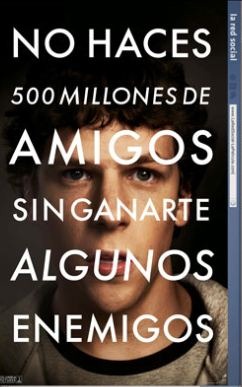

La comentadísima nueva obra de David Fincher me ha parecido excelente. Del relato de la génesis de Facebook en clave de tragedia griega (con sus puntazos humorísticos) se pueden extraer una serie de conceptos claves para entender el presente. Así lo vi yo:

Necesidad de sobresalir: Muchos (incluido el propio Zuckerberg) han criticado la película porque da a entender que Facebook fue creado para impresionar/reconquistar a una chica que ni siquiera existe en la realidad. Mal interpretado. El recurso narrativo del fracaso sentimental que inicia la reacción en cadena creativa más bien pone de manifiesto un comportamiento generalizado en esta sociedad obsesionada con el éxito: Queremos compensar nuestra mediocridad “multidisciplinar” y nuestras carencias emocionales/afectivas intentando destacar en lo que somos buenos. Aún así, esos intentos casi siempre acaban también en fracaso, como les ocurre a varios personajes de la peli. Pero a Zuckerberg no le pasó. Él triunfó, erigiéndose como un mito del presente. De todas formas, el caso que nos ocupa demuestra que el triunfo en el mundo real también tiene su lado amargo.

Envidia y paranoia: Los personajes de “La Red Social” interpretan sus calamidades como conspiraciones. Creen ser envidiados y que sus “amigos”, reconcomidos por dentro, urden planes para acabar con ellos. Un mal muy común en estos tiempos: creer que te tienen envidia. Rescatando el viejo (y sabio) refrán “Siempre cree el ladrón que todos son de su condición”, la inferencia es obvia: los que se creen envidiados son los envidiosos. Se ha escrito mucho sobre como esta película pone a parir a Mark Zuckerberg, y yo no lo veo así. Se le retrata como una persona obsesionada con destacar, pero nunca como un envidioso. Solo quiere ser “guay”, aunque eso provoque daños colaterales inesperados entre sus amigos, pero para nada hace lo que hace “por joder”, como piensan ellos. Si yo fuera Zuckerberg, hubiera quedado muy satisfecho con el retrato.

Demiurgos de garrafón: Para bien o para mal, Facebook está cambiando el mundo a un nivel tan profundo como es la gestión de las relaciones sociales. Pero ese cambio no viene de un movimiento tipo “Mayo del 68”, ni propiciado por las ideas de algún filósofo erudito, ni tan siquiera de una comisión tecnócrata. Los arquitectos del nuevo mundo, en este caso, son unos “pringadillos” que se manejan muy bien en la esfera Internet y que intentan replicar su modo de vida a nivel global. La romántica y cada vez más denostada idea de que una sola persona puede cambiar el mundo si se lo propone cobra inesperada realidad con Zuckerberg y su Facebook. Un asunto que invita a la reflexión. A mi me resulta, como mínimo, fascinante.

Para cerrar el post, y en calidad de ex-ultramegafán de Trent Reznor, no puedo dejar de destacar la adecuadísima banda sonora compuesta por éste y Atticus Ross. Una auténtico monumento sonoro dark-geek en el que los sonidos de 8 bits se mezclan con sintetizadores siniestros. La forma en la que casan los pasajes musicales con las escenas de la película pone los pelos de punta.

Reparto: Ryan Reynolds y unas cuantas voces en off telefónicas. Localización: un ataúd. Duración: algo más de hora y media. Todo un desafío narrativo e interpretativo del que tanto el director Rodrigo Cortés como el propio Reynolds salen muy airosos. El logro es todavía mayor si pensamos que “Buried” no es una peli de “arte y ensayo”, sino que tiene vocación popular y se adscribe a géneros típicamente comerciales como el suspense en su vertiente más hichcockiana. Pese a sus planteamientos extremos, no hace falta ser un “entendido” para disfrutarla a tope.

A poco que analicemos este minimalista artefacto fílmico, nos daremos cuenta de que conforma una lúcida y terrible metáfora sobre el hombre corriente: Ignorante de lo que realmente se cuece en las altas esferas (demasiado ocupado ganándose el pan para pensar en otras cosas) , a merced de una burocracia que produce más problemas de los que resuelve y pagando el pato ante los errores de los que manejan el cotarro.

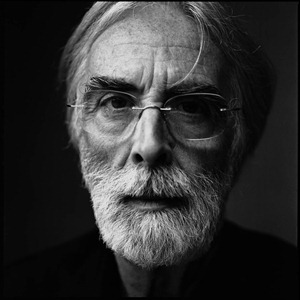

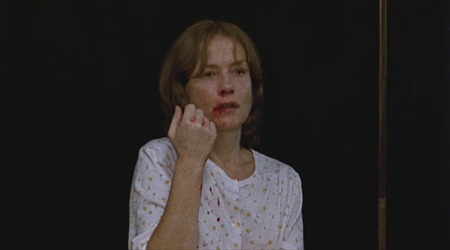

Es curiosa la forma en que la figura de Michael Haneke está siendo cuestionada en los últimos tiempos. Lo digo porque ahora es criticado por la misma razón que otrora era alabado: por su crítica feroz hacia la clase acomodada europea. Ahora resulta que su discurso es paternalista, intelectualoide, patatín patatán. Yo, ni caso. Toda su filmografía, a excepción de la aburguesada “La Cinta Blanca” me parece una pasada, y, aunque la primera película suya que degusté fue “Código Desconocido”, la que me atrapó de verdad fue “La Pianista”. Por supuesto, a partir de su visionado, poco a poco e Internet mediante, recuperé sus obras anteriores.

[media id=37 width=448 height=268]

Erika, la profesora de piano protagonista del film, es una representación (en versión extrema, eso si) del modelo social predominante en el “primer mundo”: el individuo amargado. Ése cuyas aspiraciones se vieron truncadas por la dura realidad y sufre por ostentar una situación económica, social y/o cultural muy diferente a lo que tenía planeado para si mismo. Esta carga de pura frustración será escupida en el día a día sobre el resto de sus congéneres, lo que ayudará a generar más frustración, en un círculo vicioso de degradación social interminable.

Erika desearía haber llegado más lejos en su carrera como pianista, pero se tiene que conformar con ser profesora, enseñando a jóvenes que odia con toda su alma, pues pueden alcanzar las metas que a ella le han sido negadas. Vive con su también amargada madre, en una espiral de realimentación autodestructiva devastadora para ambas. Sus pulsiones masoquistas acaban en heridas cada vez más peligrosas… Pero a Erika le sale un salvador, Walter, un hombre mucho más joven que ella, de mente abierta y éxito en la vida. Walter se siente atraído por Erika y desea rescatarla del pozo vital en el que se encuentra… pero la pianista es un hueso duro de roer, y al final es Walter quien manifiesta su monstruo interior, una personalidad realmente terrorífica que viene a decirnos que ser bueno y bienintencionado es fácil cuando tenemos el camino despejado, pero en el momento que surgen los problemas, las personas sacan su verdadera cara.

Ni que decir tiene que la película no sería la misma sin su actriz principal, una soberbia Isabelle Huppert capaz de componer un personaje frío y estoico de los que marcan época. Comentar también que la escritora de la novela en la que se basa el film, la austríaca Elfriede Jelinek, recibió el Nobel de literatura unos años después. Desde entonces las librerías españolas se llenaron de sus (antes inéditas) obras. Lo intenté con alguna, pero su prosa excesivamente recargada no es lo mío, y queda muy lejos de la (mucho más de mi gusto) narrativa minimalista de Haneke.

Anteriormente en Top30:

Intro (qué es Top30)

Ulises 31

Los 4 Fantásticos

Secret Wars

Transformers

Batman y los Outsiders

Batmanía

Dragon Ball

Darkseed

Parque Jurásico

John Byrne’s Next Men

Trilogía Nikopol

La fOntana y la sOnda

12 Monos

Pulp Fiction

Wipeout

Brut Comix

La Casta de los Metabarones

Ænima

Carretera Perdida

The Invisibles

Cosecha Cinematográfica del 99

La Caída

Los Soprano

Comentarios recientes